平泉寺白山神社

当社は養老元年(七一七)の泰澄大師の手によって創建されました。

白山信仰の拠点のひとつとなった平泉寺は、室町時代の最盛時を迎えたものの天正二年(一五七四)全山焼失しました。

その後、顕海僧正が再建し、江戸時代から令和現在に至るまで人々の信仰と庇護を受けてまいりました。

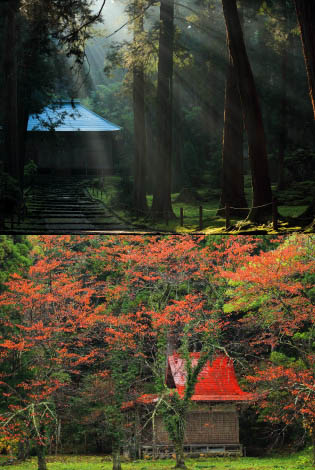

境内は白山国立公園特別指定区域内に位置し、山々をまたいで広大な敷地を有しています。拝殿へ続く石畳の両側では木々の間に広がる見事な苔を見ることができます。

境内のご案内

境内には、泰澄をはじめ長い歴史の中で当社と縁の深い人物とのいわれのある場所や史蹟が残っています。修行中の泰澄が女神(白山大神)と出会い、白山登拝と開山のきっかけを作ったという「御手洗池」は、平泉寺の名の発祥ともなりました。

天正二年(一五七四)に越前一向一揆勢に攻められ、全山焼失したものの平成になり発掘調査を開始。数々の石畳や石垣、坊院跡(僧侶の住居跡)が発見され、かつて賑わった巨大な中世宗教都市の姿を目にすることができます。

白山神社の自然・風景

Photo gallery

\ 四季折々の風景をご覧ください /

白山神社公式観光ガイド

\申し込みフォームより、お申し込みください。/

交通アクセス・駐車場

\詳しくはこちらをご覧ください。/

〒911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺56